氧化行业废水处理的核心难点源于其废水成分的复杂性、不稳定性及高危害性,具体可从污染物去除、处理系统适配性、成本控制、环保合规四个维度展开,每个难点均对应实际处理中的关键痛点,需结合工艺特性针对性突破:

一、污染物特性导致的去除难题

氧化行业废水(如阳极氧化、化工氧化废水)中污染物多呈 “复合态 + 难降解态”,常规处理技术难以有效捕捉,是行业最核心的技术痛点。

1. 络合态重金属难以彻底去除

氧化工艺中常使用EDTA、柠檬酸、酒石酸等络合剂(用于防止金属离子沉淀、提升氧化膜质量),这些络合剂与 Cr⁶⁺、Ni²⁺、Cu²⁺等形成稳定的 “金属 - 络合剂” 螯合物(稳定常数高,如 EDTA-Ni 的稳定常数达 10¹⁸)。

痛点:常规化学沉淀法(如投加石灰、硫化钠)无法破坏络合键,重金属无法形成沉淀物;若直接进入后续工艺,还可能与有机物、药剂二次反应,增加处理难度。

典型场景:阳极氧化 Ni²⁺废水,若络合剂未去除,即使投加过量重金属捕捉剂,出水 Ni²⁺仍可能超标(GB 21900-2008 要求 Ni²⁺≤0.1mg/L)。

2. 难降解有机物与重金属 “相互干扰”

氧化废水中的有机物(如氧化助剂、脱脂剂、表面活性剂)多为长链烷烃、芳香族化合物,不仅 COD 高(通常 800-5000mg/L),且 B/C 比极低(<0.3),可生化性差;更关键的是,部分有机物会与重金属进一步形成 “有机 - 金属络合物”,双重加剧去除难度。

痛点:若先处理有机物,强氧化条件可能导致重金属价态变化(如 Cr³⁺氧化为 Cr⁶⁺,毒性提升);若先处理重金属,有机物会包裹重金属沉淀,导致沉淀不彻底,出水悬浮物和重金属浓度超标。

3. 高盐废水 “处理 - 回用” 矛盾突出

氧化前的酸洗、氧化后的中和工序会产生大量盐类(如硫酸盐、氯化物、硝酸盐),导致废水含盐量普遍高达 5000-30000mg/L,属于典型高盐废水。

痛点:① 高盐环境会抑制微生物活性(盐浓度 > 3000mg/L 时,好氧微生物降解效率下降 50% 以上),无法通过常规生物处理去除 COD;② 若采用膜分离(如 RO)回用,高盐会导致膜渗透压升高、膜污染加速(如硫酸盐结垢堵塞膜孔),膜寿命缩短 30%-50%;③ 若直接蒸发结晶,高盐废水的沸点升高,能耗成本极高(传统多效蒸发处理 1 吨高盐废水能耗约 0.5-0.8 吨标煤)。

二、处理系统适配性难题

氧化行业生产负荷波动大(如订单旺季产能提升、设备清洗周期变化),导致废水水质、水量 “动态不稳定”,而常规处理系统的抗冲击能力弱,易出现运行崩溃。

1. 水质水量波动大,系统稳定性差

水质波动:不同氧化工艺切换(如从铝阳极氧化转为铜氧化)、药剂投加量偏差(如络合剂过量),会导致废水 pH(可从 2 骤升至 11)、重金属浓度(如 Cr⁶⁺从 10mg/L 飙升至 100mg/L)、COD(从 500mg/L 升至 3000mg/L)剧烈变化。

水量波动:车间设备清洗、地面冲洗多为间歇操作,废水排放量可能从 50m³/d 骤增至 200m³/d,远超调节池缓冲能力。

痛点:预处理单元(如还原反应池、芬顿氧化池)的药剂投加量、反应时间固定,无法实时匹配污染物浓度变化,导致预处理效果失效(如 Cr⁶⁺还原不彻底);后续生物池、膜系统因 “进水冲击”,易出现微生物大量死亡、膜组件堵塞等问题,系统需频繁停机检修。

2. 多工艺协同处理的 “衔接漏洞”

氧化废水处理需串联 “预处理(破络、还原、中和)→生化处理→深度处理(膜 / 蒸发)” 多单元,各单元间的参数匹配性要求极高,任一环节衔接不当都会导致整体处理失效。

痛点:① 预处理后废水 pH 若未精准控制在 7-8(如中和过度至 pH=10),会导致生物池碱度过高,微生物代谢受阻;② 芬顿氧化后若未彻底去除 Fe²⁺(残留浓度 > 5mg/L),Fe²⁺会进入 RO 系统,与膜表面有机物反应形成铁垢,不可逆损伤膜组件;③ 沉淀池污泥若未及时排泥,污泥回流至调节池,会导致废水悬浮物升高,堵塞后续离子交换树脂或膜孔。

三、成本与资源化平衡难题

氧化行业多为中小型企业(如五金氧化厂、小型电镀厂),处理成本承受能力有限,但废水处理的 “高能耗、高药耗、高固废处置费” 导致成本居高不下,同时资源化利用率低,进一步加剧成本压力。

1. 处理成本高,企业负担重

氧化废水处理成本主要集中在三方面:

药耗成本:破络剂(如次氯酸钠)、重金属捕捉剂(如二硫代氨基甲酸盐)、芬顿试剂(H₂O₂浓度需 30% 以上)等药剂单价高,且投加量较大(如处理 1 吨络合态 Ni²⁺废水需投加 0.5-1kg 重金属捕捉剂,成本约 10-20 元 / 吨);

能耗成本:深度处理环节(如 MVR 蒸发结晶)能耗占比超 60%,处理 1 吨高盐浓水能耗成本约 30-50 元 / 吨,远超普通工业废水处理成本(10-15 元 / 吨);

固废处置成本:化学沉淀产生的含重金属污泥(含水率 60%-80%)属于危险废物,处置费高达 2000-5000 元 / 吨,若处理量为 10 吨 / 天,年处置成本超 70 万元。

2. 资源化利用率低,二次价值难挖掘

氧化废水中的重金属(如 Ni、Cu)、盐类(如硫酸钠)本可回收利用,但实际回收难度大、收益低:

重金属回收:低浓度重金属废水(如 Ni²⁺<5mg/L)采用离子交换法回收时,树脂再生剂(如盐酸)消耗大,回收的重金属纯度低(含杂质离子),市场接受度低;

盐类回收:RO 浓水蒸发结晶产生的盐类多为混合盐(如硫酸钠 + 氯化钠),纯度无法满足工业用盐标准(如工业硫酸钠纯度需≥99%),只能作为危废处置,无法实现 “变废为宝”。

四、环保合规与监管适应难题

近年来环保标准趋严(如《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 修订方向可能进一步降低重金属排放限值),且监管手段升级(如在线监测、无人机巡查),企业易因处理系统缺陷导致合规风险。

1. 排放标准趋严,现有工艺难达标

现有痛点:部分企业仍采用 “中和 + 沉淀” 的简易工艺,仅能去除游离态重金属,无法处理络合态重金属和难降解有机物,出水 COD、总镍、总铬易超标;即使采用深度处理,若膜系统维护不当(如清洗不及时),也可能导致出水盐度、重金属浓度超出回用或排放要求。

未来挑战:若排放标准进一步收紧(如 Cr⁶⁺从 0.05mg/L 降至 0.01mg/L),现有处理技术(如化学沉淀)的精度难以满足,需升级更高效的处理工艺(如吸附树脂、高级氧化耦合技术),进一步推高成本。

2. 在线监测与应急响应能力不足

环保部门要求氧化企业安装 “pH、COD、重金属(Cr⁶⁺、Ni²⁺)” 在线监测系统,并与监管平台联网,但部分企业存在两方面问题:

监测数据失真:预处理单元出水波动大,导致在线监测仪频繁报警(如 pH 骤降触发超标预警),但企业缺乏实时应急调整方案(如自动加药系统故障),无法及时控制污染物浓度;

应急处理缺失:若出现药剂断供、设备故障(如 MVR 蒸发器停机),高浓度废水无法临时储存或应急处理,易导致偷排、漏排风险,面临环保处罚。

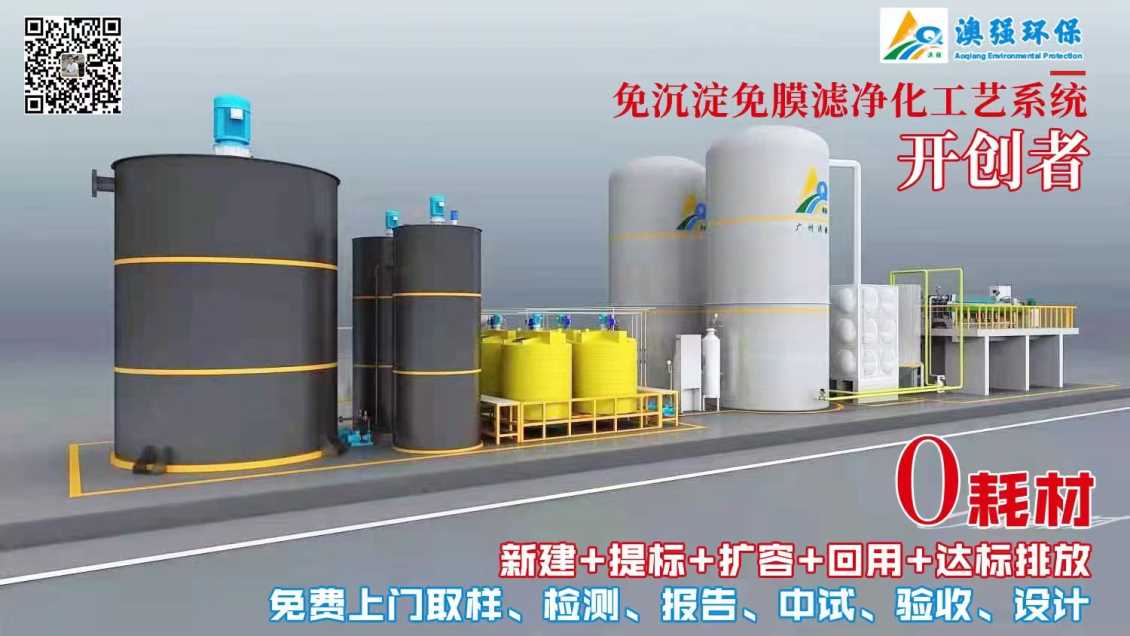

广东澳强环保科技有限公司属研发、设计、生产、销售及售后服务为一体的环保设备生产制造型工厂,公司拥有健全的组织结构、完善的管理模式、多名高级环保注册工程师等技术精英和自己的施工安装团队,拥有自主产权品牌商标注册。10年专注于水生态环境治理,沉淀了多年工业废水治理的实战经验,有一定的技术底蕴,一直在环保水处理设备研发制造领域。澳强以水环境治理为导向、以满足工业废水市场需要和解决用户困难为动力。解决污染问题中求发展,技术创新为血液,敢承诺守信用。

印染废水处理,氧化行业废水处理,工业废水处理设备,氧化污水处理设备,餐饮油水分离器。

业务咨询:13068819945 刘小姐

业务咨询:13068819945 刘小姐  技术咨询:18529252898 罗工

技术咨询:18529252898 罗工 地址:广东省广州市南沙区榄核镇80号

地址:广东省广州市南沙区榄核镇80号